萬幸的是,一位資深的玩家對我說:”請等一下,請控制一下你野馬般的思維.你有可能把場景規劃想的太簡單了…”

再次謝謝他對我的提醒!

經過了一段瘋狂期和無數次的試驗後,最近半年,我終於靜下心來,開始設計自己的場景,在排定了線路後,利用訂購軌道,DCC設備和各種周邊的等待期,最終完成了我的N比例的歐式場景規劃,請大家指點.

線路是用Wintrack 3D 7.0設計的,場景則是用Adobe Illustrator CS畫的.

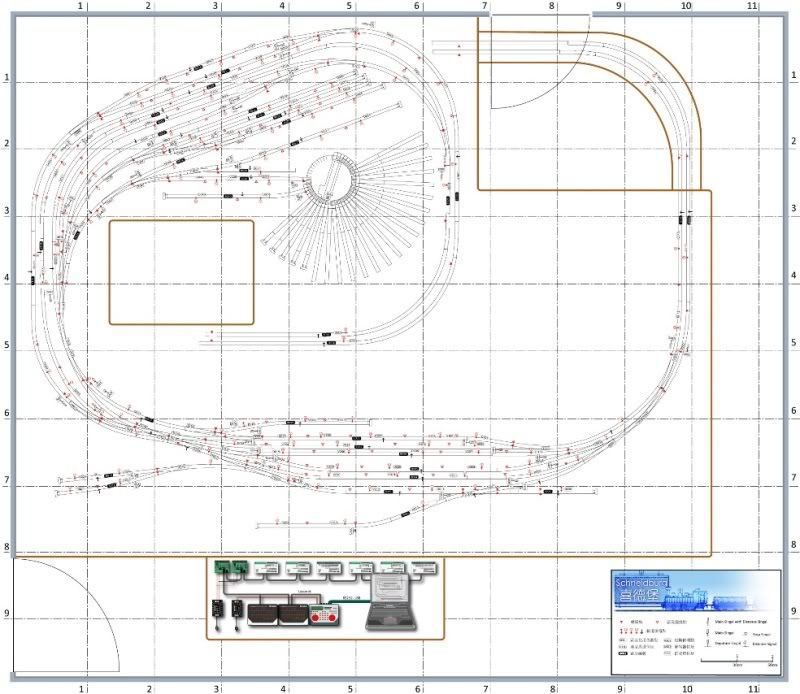

場景分為上下兩層.這張是上層:

這張是上層的DCC接線圖,詳細地標出了每一個軌道接電點,區段佔用回報偵測點,在Train Controller裡用的虛擬偵測點,區段編號,道岔馬達的DCC位址, Viessmann信號燈的DCC位址, Repa解勾器的位址.這樣會大大方便實際施工.

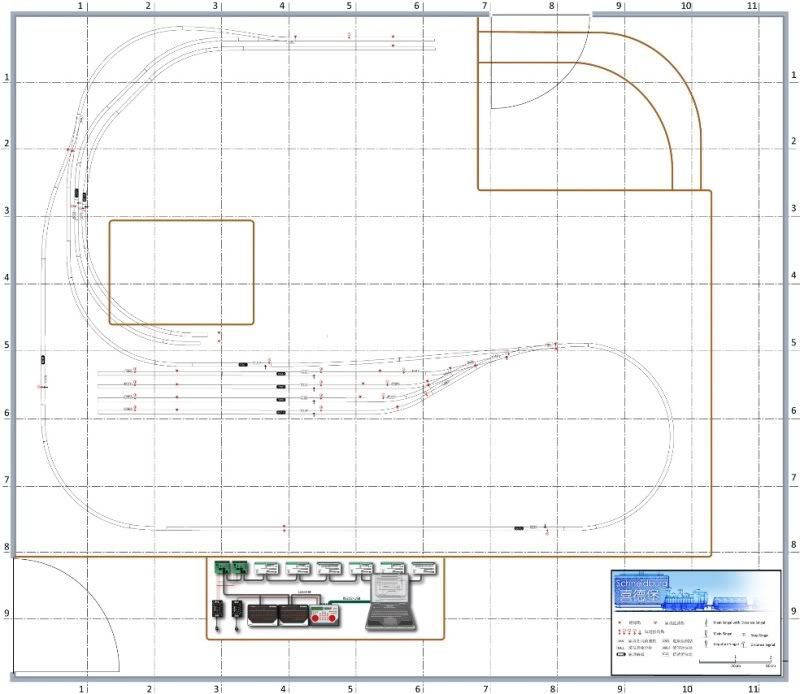

這張是下層的DCC接線圖,包括了調頭線和4根停車線,主要是想把最早買的一些Fleischmann的軌道和道岔順便可以用掉,不浪費

由於檔案的尺寸非常大,所以我又做了一個PDF檔,有興趣的話可以下載.

http://www.ezonics.com.cn/download/Trai ... idburg.pdf

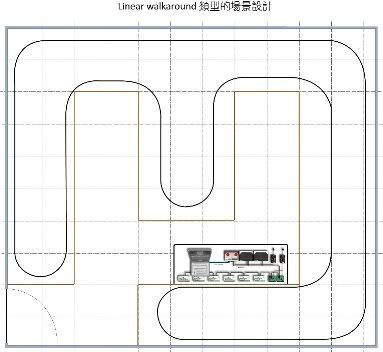

1.場景底座(benchwork):

如果我有一個5米 * 5米以上的房間,那麼我一定採用這樣的底座(Linear workaround,目前老美比較流行的),但現在只有這樣3米 * 3 米,所以採用了table top的方式.試了一下,在80cm高的桌子上,如果想舒服的作業,自己的手最遠可以夠到70cm-80cm.所以在場景中間開一個洞出來.方便操作.

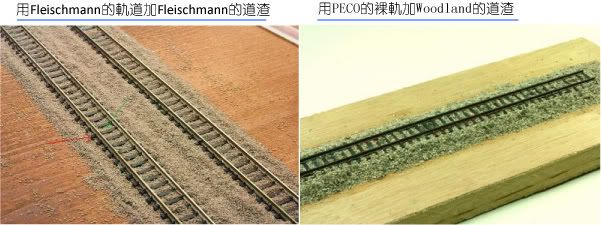

2.軌道的選擇(track system):

因為是做固定式的場景,所以毫不猶疑的選用可彎曲的裸軌, flexible track. 看一下這兩組照片就會比較清楚.帶道床的軌道,鋪設道渣時,非常難處理,而且做好後擬真度也不高.而可彎曲的軌道,可以自由地設計各種線路與轉彎半徑,充分地發揮創造力.

接下來就是要考慮code的問題:

N的有Code 80, 55, 40等.一般來說,code越小擬真度越高,但同時也意味著出軌的機率越高.而且這和火車採用的輪緣高度的標準,也有關係.

目前歐洲的火車基本上以NEM作為標準,輪緣(flange)的高度要高於採用RP25標準的美式火車,所以如果採用了美式code 40的軌道來跑歐洲火車,那麼火車的輪緣幾乎肯定會碰到枕木上(tie)的道釘(spike).

經過多翻比較,最終選用了.PECO N Code 55.

3.道岔(turnout 或者 switch)的選擇

道岔是場景裡安裝難度最大,維護難度最大,但同時也是樂趣最大的部分.雖然用很簡單的線路設計就可以做出非常精緻的場景來,但是再精緻的場景,如果只是跑圈,覺得自己很快也就會厭倦了.想來想去,固定式場景的樂趣最大就是在火車的操控上了.

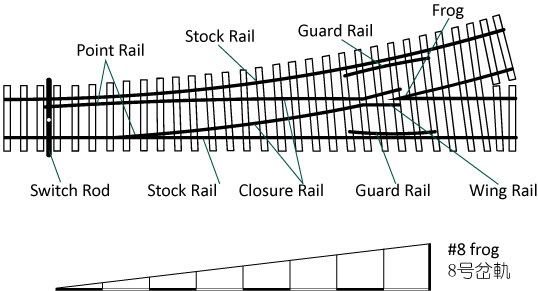

道岔按照尺寸,可以大致分為4#,6#,8#,10#.看一下這張圖:

號數越大,擬真度就越高,而且火車過道岔時,就越平順,一般來說,火車出軌多是發生在道岔的部分.所以在空間允許的情況下,儘量採取號數大的道岔.因此在主線上我都使用了8#的道岔,調車場及機關區為了節約空間,則使用了6#.

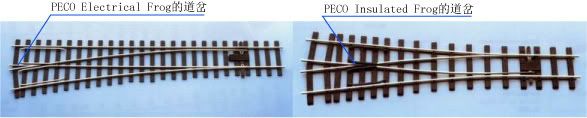

道岔按照導電方式的不同,又可分為:insulated frog和 electrical frog兩種:再看一下這張圖:

Insulated frog的道岔,接線簡單,但由於frog上的那兩片用來絕緣的塑膠,導致擬真度下降,而electrical frog的道岔,則幾乎全是金屬,所以擬真度較高,而且它的frog部分是一直通電的,所以火車過frog的時候會非常平順,但由於frog的電流極性要改變,所以接線也複雜一點.

選擇道岔時還要注意的一點是,看它point rail 和 stock rail結合時的緊密度與分開時的空隙度.有些道岔,如果point rail 和 stock rail之間結合的不緊密,那就很容易導致出軌的事故.而PECO的軌道在這方面就做的非常的好,它的throw bar中間還連了一根spring,這是它獨一無二的設計,保證了結合緊密.

基於以上兩點,我最後選擇了PECO N Code 55和它electrical frog turnout作為我的軌道系統.

另外,善用彎道道岔,也可以節約場景的空間.

4.道岔馬達(turnout motor):

一開始選定PECO的軌道後,很自然地就想用PECO的道岔馬達,還好在沒有下單前,發現了美國有一種叫tortoise 的烏龜牌馬達,安裝在場景的底座下面,可以實現慢速而幽雅的搬道.看了Video的介紹,非常喜歡,就選了.

而Stationary Decoder則受Chef大推薦,毫不猶豫的選了Uhlenbrock的63410.

買回來後,發現63410配合tortoise用在PECO的道岔下,還需要一點小小的改造. 我在DCC接線篇中再詳細描述

關於道岔馬達的種類,和DCC下stationary decoder 的選擇,請參考這一篇:

http://www.tonystrains.com/productcompa ... jungle.htm

寫的非常詳細與專業.

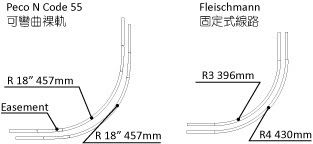

5.彎道(curve):

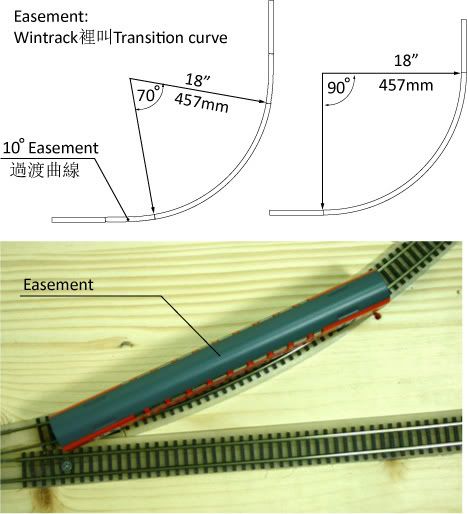

按照NMRA和美國很多車友的建議,彎道的最小合理半徑應該是手裡最長的車子的長度,再乘以3,這樣的彎道弧度看上去會比較象真,最佳的半徑是乘以5.我實在比不上老美那麼奢侈,手裡最長的車子是ICE,6”長,所以把彎道的半徑定為18”,也就是457mm.

而在線路從直線進入彎道前,添加一段easement是非常重要的,可以讓火車更平順的入彎,減少脫軌的機會.:

所以我在每個彎前和彎後,都增加了一段easement.

6.坡度(grade)

一般坡度是以%來表示的,例如5%的坡度,就是每100 cm升高5cm.

為了火車的安全,一般都要求把坡度限定在3%以內.

而且越大的坡度,車頭就需要越大的牽引力,特別是N的車子,由於車頭自身的重量較輕,就很容易產生打滑的現象,或者長時間讓車頭牽引著很多的車廂爬坡,那麼它的動輪上的橡膠很快就會磨掉了.

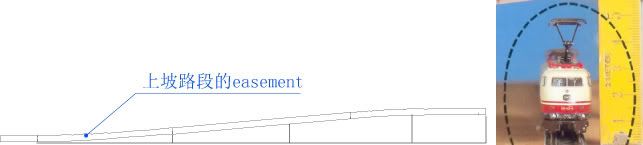

如果能在垂直爬坡的坡度前,也象平面的彎道一樣,加一段easement, 那就更完美了.怎麼做的方法,我會在底座製作裡介紹.

另外一個特別需要注意的是,車頭的高度,也就是淨空的問題,

車子往下進入下一層,也要把基座的木板高度也計算在內:

我在規劃時,就碰到了極大的問題,由於房間內右上角那兩扇門限制的原因,很難把坡度控制在3%以內,後來終於想出一個辦法,做一個可拆卸的部件(Swing Gate),象這樣:

玩的時候,把它裝上,不玩的時候,拆下來也不影響那兩扇門的開關.

7.平行線(parallel line)

如果把複綫設計成兩條平行的線,那麼主要需要考慮的是,兩線的間距問題.

如果是直線的平行線,間距保證手指頭能伸進去.

如果是彎道的平行線,那麼特別需要注意的,如果曲線的半徑較小時,長車在過彎時,是會這樣的:

所以請一定要保證兩車交會時,車廂在軌道外面的部分,不要撞在一起.特別特別是如果隧道也是彎道的話,隧道裡面的空間一定要夠,別讓車車在隧道裡撞山了!

平行的彎道,曲線半徑也是可以做成一樣的,我是用固定式線路入的門,結果被那些廠家的彎道結構圖所誤導,以為R4半徑的彎道,裡圈一定是R3,其實因為採用了裸軌,而且在入彎前,又加了easement的,所以可以把彎道做成這樣:

8.車站(station)

設計車站的線路,需要考慮的問題是:如果主線是複綫,那麼盡可能保證,進站時,從任何一條主線,任何一個方向進入的車輛,都可以進入任何一條月臺線或是待避線,出站時,也可以進入任何一條主線.

但是我空間實在是不夠安裝更多的岔軌來滿足這個條件,只能把兩條複綫設置成上行線和下行線,每條主線只跑一個方向,例如從上行線進站的車輛可以進入任何一個月臺,最後再從上行線出站而下行線也同理,這樣也是可行的.

另外月臺線的長度,是把我手邊最長編成的車組的長度,再加上10-15cm,以保證DCC裡作區段佔用偵測(occupy detection)時,回報單元(feedback module)可以精確定位車頭的位置.

由於採用了裸軌而不是固定軌,那麼月臺線間的空隙基本上也可以隨意確定,這樣就給月臺的選擇提供了更多的空間,我可以從很多品牌中挑選自己最喜歡的,然後從他們的型錄中,取得月臺的尺寸,最後再來決定自己的月臺線之間的間距是多少.

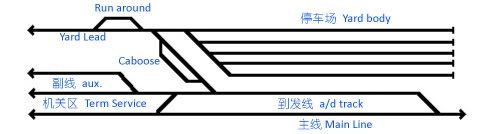

9.調車場(yard)

自己一直覺得,調車場是場景中,樂趣相當高的部分,特別是yard如果夠大,可以作複雜的調車作業,想念自己對場景運轉的熱情,會持續很久很久…

Yard的設計是一門大學問,請千萬不要以為這樣就是yard了,這最多只是一個停車場(staging):

調車場是可以滿足停車以及在不影響主線行駛的情況下,進行車廂編組的地方,例如這樣就是一個簡單的yard:

因為我空間實在是有限,所以把yard設計成彎曲的,這樣也可以節約空間.

大家可以參考這本書:

10.機關區(service terminal)

基本的機關區或者維修區的設計,大家可以參考這本書:

11.脫鉤器(Uncouple)的安裝位置

目前的車鉤,用的最多的大概有這麼幾種,歐洲大多數廠商採用的Rapido(N), 美國廠商採用的Kadee(HO)或是Micro Train(N),以及DCC的脫鉤器.

Rapido的車鉤通常採用解勾軌的方法,我選用的是Repa uncoupler, Uhlenbrock 出品的,裝好以後PO圖給大家看:

Kadee則是磁性的,通常通過在軌道下方安裝的電磁鐵來脫鉤:

而DCC的車鉤就比較好玩了,由於它目前只支持HO,所以我沒玩過,只是看過資料:

最好把脫鉤軌或者電磁鐵的位置,佈置在直線的軌道下面.想在彎道裡脫鉤,幾乎是mission impossible.

Rapido與Kadee都有推出一種叫delay uncouple的鉤,當完成脫鉤動作後,車頭還是可以推著車廂走,直到停下.這樣的好處是,不必再在每一條停車線上設置脫鉤位置,而是直接在進入停車區的岔軌組前,就完成脫鉤,然後由車頭推著車廂進入指定的停車線.所以只需要在一個位置安裝脫鉤器就好了.

12.上下層線路

道岔馬達的位置,決定了下層線路的走向.因為我使用的是tortoise的馬達,裝在場景的底座下面,所以在設計在下層線路時,就必須考慮下層的淨空問題,不能讓車車撞在馬達上了.

13.編程軌(Programming track)

我還在場景裡設置了一段程式設計軌,免得每次想對某個車頭進行CV值程式設計時,就要把車頭拿下來.

由於Programmer track和Main track是接在DCC控制器的不同介面上,所以在接線上,要特別地設定一下,我會在接線的部分,再詳細介紹.

14.精准詳細的紙上作業,讓我在實際施工的時候,不必再思東想西,建議大家在場景規劃的時候,一定要做好這個功課啊…

後記:

向大家推薦幾本場景線路規劃的書:.

又後記:

在真正開始施工前,我做了一個小桌子,試驗了我能想到的,有可能在施工時會碰到的問題,幫助很大.

再後記:

忙了2個星期,終於把燈裝好了.本來沿著線路,在頂上裝日光燈,是最好的選擇.但由於樓上是斜頂,想來想去,只能裝這樣的照明燈了.色溫在4000K左右,拍照應該OK了啦.

DCC接線篇與施工篇再見啦!

注:

很多術語,實在不知道中文應該怎麼講,只能用英文來做注釋,哪位大大如果知道中文的標準說法,請指點我一二啊!

因為訪問photobucket的速度實在是太慢,我只能放在自己的伺服器上,請問大家訪問大陸的伺服器有問題嗎?